北海道からなぜ宮教に?と思ったら、ままぱれとも縁の深い栗原市ご出身でした。

体育が苦手な子やスポーツにあまり関わらない子たちも、楽しんで参加できるような授業づくりができる学生を育てたいと語る先生にお話をうかがってきました。

現場での具体事例を紹介しながら、 学年に合った授業づくりや、どの子も楽しく 運動に参加できる教材づくりについて学生達に伝えていきたいです。

北海道で先生をされていたとのことですが。

中学校で12年、小学校で5年、教えていました。 中学校の体育授業では、思春期の多感な生徒が意欲的に取り組めるように、色々な種目にチャレンジしました。初任校では、地域で行っていたカーリングを体育の授業に取り入れました。部活動は12年間ほとんどバレーボール部の顧問で、全道大会を目標に生徒達と一緒にがんばりました。体育教師でしたが、クラス合唱にもこだわっていました。私自身、宮教時代はフォークソングクラブ(F研)に所属していて、その中でヴォーカル担当の仲間4人でアカペラグループを組んでいたので、自然と合唱指導に力が入りました。 小学校では「体育専科教員」として配置され、1〜6年生の体育を全て担当しました。北海道は体力・運動能力調査の結果がよくないので、児童の体力向上の取り組みや、先生達の体育指導力向上のための研修などを行いました。その中で、「なわとびを使った体力向上プログラム」なども実践しました。

宮城教育大学でやりたいことを教えてください。

小1から中3までの指導経験があるので、現場での具体事例を紹介しながら、学年に合った授業づくりや、どの子も楽しく運動に参加できる教材づくりについて学生達に伝えていきたいです。

また、講義だけでなく実際に体を動かす体験をしてほしいので、スポーツ教材を用いたスポーツイベントを企画したいと考えています。スポーツ教材とは、特に小学校の授業でルールを簡易化したり、用具を扱い易い様に変更したりして、誰でもスポーツの面白さを味わえるようにした種目のことです。昨年はラグビーで日本中が盛り上がりましたが、学校体育でラグビーをそのまま行うのは危険です。しかし、身体接触を禁止した「タグラグビー」であれば、安全に行うことができます。学生達には、子どもの目線でルールに変更を加えながら自分達でスポーツを考え楽しむ経験もたくさんしてほしいと思います。

特別支援学校の体育授業づくりにも力を入れていきたいです。昨年は附属特別支援学校の先生達と、ボール投げの教材づくりや、ラグビーのルールづくりを行いました。特別支援学校こそ一人ひとりの特徴に合わせたルールづくりが大切なので、それを現場の先生達と一緒に取り組んでいきたいです。

なぜ体育の先生になったのですか?

元々運動は好きで、かけっこも速かったです(笑)。中学校ではバレーボール部、高校では陸上部で汗を流しました。高校時代はジュニアリーダーもやっていて、それが教師になろうと宮教に入学したきっかけでもあります。私が入学した時の小学校課程は、3年次でコースが分かれるカリキュラムでした。高校時代は理系科目が得意だったので、大学1年の時は理科コースに進もうと考えていました。ところが、1年の時に履修した「日本の芸能」で民俗舞踊と和太鼓の世界にハマってしまいました。その他にも宮教には演劇、ダンス、パフォーミングアーツなどの「身体表現」に関わる授業が多くあり、そういった幅広い表現をさらに学んでみたいと思い、体育コースに進みました。

北海道でも民俗舞踊をやっていたのですか?

新冠(にいかっぷ)町で「みかぐらプロジェクト」を立ち上げました。「みかぐら」とは岩手県奥州市衣川大森地区に伝わる大森神楽の一演目です。私は学生時代に授業で学び、現地にも習いに行っていました。その踊りを地域子ども会の活動に取り入れ、地域のお祭りや町内外のイベントで披露していました。毎週1回集まって、練習前にはなわとびや竹馬、けん玉などの伝承遊びをしてから踊りの練習をしました。実は、伝承遊びは日本の踊りの土台となる「からだづくり」に最適です。衣装も地域の人たちに協力をもらいながら親子みんなで作りました。地域の温かさと力強さを感じましたし、子どもを育てるのは学校だけではないなと思いました。

私が1番力を入れて研究してきた民俗芸能は、青森県津軽地方に伝わる「荒馬」という芸能ですが、深く調べて行くとそのルーツは疫病退散を祈願する疫神祭(えきじんさい)にもつながることがわかりました。今年は疫病のため全国で多くのお祭りが中止になっていますが、こんな時こそ民俗芸能を踊る意義があると思います。一日も早く疫病が終息し、それぞれの地域に芸能と共にたくさんの笑顔が戻ってほしいと願っています。

ままぱれ読者にアドバイスをお願いします。

幼児の時は様々な動きの経験を増やすことで、脳の神経が発達していきます。ですから、運動のバリエーションを増やして様々なからだの使い方を経験しておいた方が、将来専門的なスポーツをやる時に汎用性が高く、いろいろな運動技能が身につくと思います。伝承遊びもオススメです。

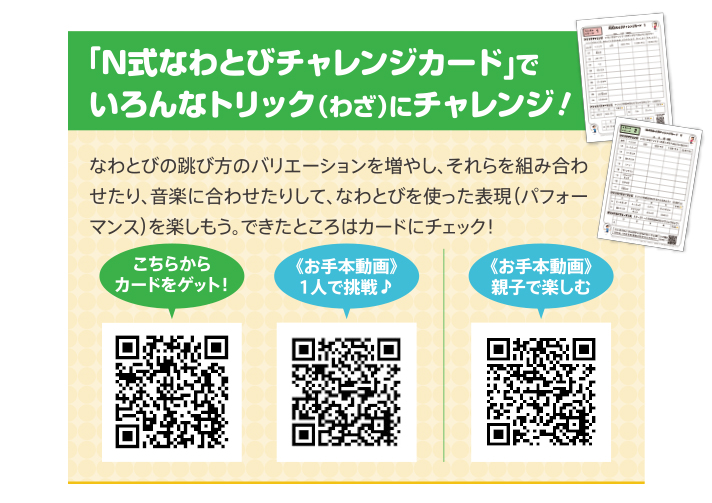

北海道で体育専科教員をしていた時に、動きのバリエーションを増やすことをねらいとした「なわとびチャレンジカード」を作りました。前とびを横にステップする「スキーヤー」や、足を開いたり閉じたりしながらとぶ「グーパー」など、普段やっている跳び方をちょっとアレンジしてできる技をいろいろ紹介しています。さらに、音楽に合わせて跳ぶ動画を現在YouTubeで公開しています。なわとびカードもダウンロードできるようになっているので、ぜひおうちでもチャレンジしてみてください。

小さいお子さんだと自分で縄を持って跳ぶのはまだ難しいので、親御さんが縄を動かしてあげて、それを跳んだり、くぐったり、走り抜けたり、いろいろな運動経験をさせてあげるといいと思います。今回は「親子で楽しむなわとび動画」もこのインタビューをきっかけに作ってみました。ずっと家にいて運動不足のご家庭も多いでしょうから、ぜひお子さんと一緒にやってみてください。